清遠陽山深入推進“百千萬工程” 打造美麗圩鎮“陽山樣板” 奏響鎮村整治“協奏曲”

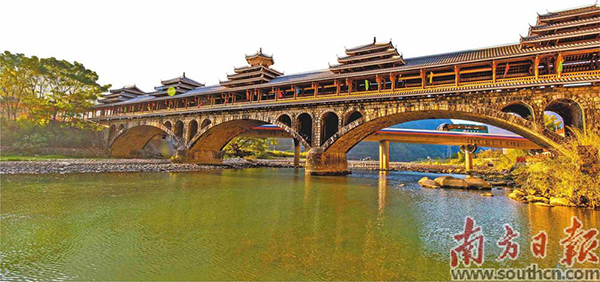

極具瑤族氣息的秤架瑤族鄉英明風雨橋(善美康橋)。圖片來源:南方日報

走進清遠陽山的鄉村,雙向車道的瀝青路、干凈整潔的沿街環境讓人心情愉悅;鄉鎮的農產品交易市場,規劃有序、交易繁忙;村中的群眾康體公園,村民或休憩聊天、或行走鍛煉……

當前,陽山縣正深入推進“百縣千鎮萬村高質量發展工程”,以全縣13個圩鎮為主體,全面提升人居環境、基礎設施建設和公共服務水平,增強集聚輻射帶動能力,發揮圩鎮連城帶村節點功能,實現鎮村同建同治同美,打造出美麗圩鎮“陽山樣板”。全縣各鄉鎮正呈現出一幅幅生機勃勃的美麗鄉村畫卷,處處展露高質量發展新面貌。

打造樣板??

全力推進美麗圩鎮建設

圩鎮是城鄉統籌的樞紐、城鄉融合的節點,也是新型城鎮化和鄉村振興的交會地。

高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務,省、市對推進城鄉融合、區域協調發展作出明確部署,對“百縣千鎮萬村高質量發展工程”提出規劃和要求。

陽山緊跟步伐,堅持黨建引領,深入推進“百縣千鎮萬村高質量發展工程”,以全縣13個圩鎮為主體,大力推進美麗圩鎮建設工作。

目前,全縣13個鄉鎮均完成一個門戶節點整治建設工程,一條過境街道整治提升工程,一條主街道整治提升工程、建成集中停車場,一個農貿市場提升工程,一批衛生公廁整治提升或新建工程和一個以上群眾康體公園建設工程。

其中,大崀鎮、秤架瑤族鄉2個鄉鎮達到“示范圩鎮”標準,其余11個圩鎮均達到“宜居圩鎮”標準。

內外兼修??

精神文明和環境整治兩手抓

為進一步做好美麗圩鎮建設工作,陽山縣成立了由縣長任組長的縣美麗圩鎮創建工作領導小組,并制定了《陽山縣美麗圩鎮建設攻堅行動計劃》,籌措27358.14萬元用于美麗圩鎮項目建設,各鄉鎮以“六個一”工程和“三個縱深”整治提升工程為抓手,突出內外一體抓形象,實現道路整潔、街巷暢通、秩序良好、環境優美。

在抓好美麗圩鎮外在建設同時,陽山也抓好精神文明建設,厚積內在美,內外兼修實現長治久效。

通過開設免費對外開放的老人活動室、兒童活動室、圖書閱覽室等常設性公共文化服務,陽山大力營造濃厚的文化氛圍。目前已共組織開展420多場次全民閱讀、新時代文明實踐、送戲送展送書下鄉等活動,把優質的公共文化服務延伸到基層,豐富農村文化生活,讓美麗圩鎮建設美了“面子”、實了“里子”。

長效治理??

公共服務能力明顯提升

美麗圩鎮創建是一項長期性、系統性工作。

時下,走進秤架瑤族鄉,可以看到街道寬闊整潔,道路兩旁的墻面上,分布著具有瑤族特色的臨街民房風貌墻體彩繪,特色鄉鎮面貌讓人耳目一新。

“干凈、整潔,變得更漂亮了。”對于美麗圩鎮建設成效,秤架瑤族鄉大坑村村民吳女士深感喜悅。她介紹,不僅村民的生活環境變得更美了,從前,由于運動場所有限,村民運動時間相對較少,美麗圩鎮建成后,早上或傍晚出來散步和跑步的群眾比以往更多了,圩鎮公共服務能力得到明顯提升,“跳廣場舞的地方也有了更多的選擇。”

為進一步鞏固美麗圩鎮建設成效,近年來,陽山形成了由縣委書記、縣長帶頭,廣大干部、群眾、志愿者齊參與的格局,每年定期開展愛國衛生運動,共同營造干凈整潔、文明有序的城鄉環境。

為提高群眾參與積極性,推動全民參與美麗圩鎮建設,陽山還積極開展各種豐富多彩的美麗圩鎮創建活動,目前已累計舉辦3844場次進村入戶宣傳教育,并成立了專責管護機構,針對環境衛生治理、“六亂”整治、公共設施養護等工作建立管用的美麗圩鎮長效治理機制,有效推動環境整治和維護工作。

特色發展??

增強圩鎮內生動力與發展活力

“節假日過來游玩的人會比較多,游客過來走廊橋、游碧道,游玩之余他們還會帶些土特產回去。”村民吳女士說。具備瑤族特色的秤架瑤族鄉,以“瑤族文化、休閑體驗、農業觀光”為主題和美麗圩鎮建設一體打造,利用陶江一河兩岸的自然風光,沿河堤打造總長26公里的碧道,輻射域內杜菜、大陂、秤架三個行政村,吸引眾多游客前來游玩,實現“串點成線、連片擴面”,推動美麗圩鎮創建與鄉村振興和新型城鎮化有效銜接。

陽山根據鎮域實際,因地制宜,突出產鎮融合,加快形成“一核四區”新型城鄉產業發展格局,統籌謀劃產業資源配置,確保每個美麗圩鎮形成“一鎮一業”,增強圩鎮內生動力與發展活力,促進農民就近、就地就業創業,在創建美麗圩鎮的同時發展“美麗經濟”。

實施規模化、集約化、標準化生產,位于七拱鎮的省級農業產業園陽山絲苗米產業園,通過集聚政策、資金、技術、人才等要素,以龍頭企業、農民合作社為紐帶,建立了“合作種植+訂單收購”“龍頭企業+合作社+農戶”等多種利益聯結模式,帶動農戶種植意愿和規模。目前,七拱鎮從事絲苗米種植產業農戶達到12000余戶,帶動農戶每戶每年增收3000多元。

現年49歲的七拱鎮村民黃偉雄,種植絲苗米5.2畝,一造糧食收入達到1萬多元,對目前加入的“龍頭企業+合作社+農戶”利益聯結模式,他表示很滿意。

他介紹,土地可以自己耕作或出租,糧食有農業公司收購,農閑時還可到鎮上做散工,“土地不用撂荒,收入提高了,生活越來越好。”