年味拉滿!廣州各區花市相繼開市

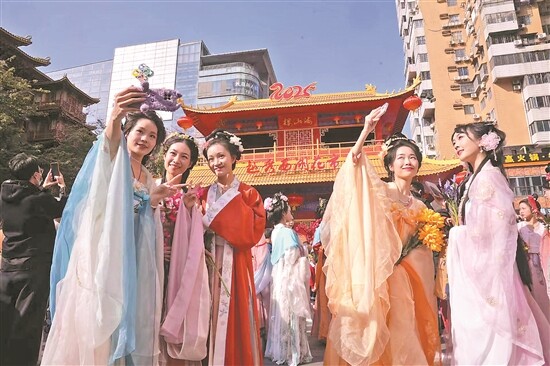

1月25日,廣州越秀西湖花市開市,市民游客穿漢服行花街。圖片來源:羊城晚報

廣州多區花市陸續迎客。1月25日,2025年廣州越秀西湖花市和天河迎春花市同步開市;荔灣迎春花市則于26日開市。今年越秀西湖花市開市儀式新增英歌舞表演,現場還安排多名書法家揮毫贈“福”。天河區迎春花市則以“天河花‘運’ 盛世同慶”為主題,乘十五屆全運會之“東風”,為市民游客帶來一場融合傳統與現代、花卉與文化的盛宴。

越秀西湖花市:凸顯非遺元素

晨曦微露,瑞獅躍動,喜氣盈門,一場傳統的醒獅表演??拉開了2025年越秀西湖花市的帷幕。越秀西湖花市于1月25日8時30分開市,至1月29日凌晨2時結束,在西湖路、教育路舉辦,為期4天。

今年越秀西湖花市主牌樓以“海山樓”為原型設計;主題蛇年生肖造型,源自北京路銅壺滴漏上的玄武神獸;中心花壇借鑒“番山亭”歷史,講述悠久的“番山九思”嶺南故事;銅壺滴漏花景中,第十五屆全運會吉祥物中華白海豚“豚躍拱門”,講述更有活力的大灣區故事;花城花街圍繞“賞花容越貌、秀魅力花城”主題,在北京路南段打造“蒔花集”,講述“永不落幕的花市”的美麗中國故事。

同時,越秀西湖花市進一步凸顯經典“非遺項目元素”,引入包括牙雕、欖雕、醒獅等10個具有廣府特色的非遺項目共同參與花市展示,與南越王博物院二次跨界融合,搭建一個與市民朋友深度互動的平臺。

越秀西湖花市舉辦期間,花市全域、北京路中段和南段、惠福東路美食街,均實行人流單向流動。花市舉辦期間啟動限流狀態后,市民可從泰康路、文德路、文明路,由北京路文明路口進入花市。如達到啟動應急響應等級時,將按相關預案采取更嚴格的管控措施。

天河迎春花市:創新花卉很吸睛

2025廣州天河區迎春花市在奧體南路12號(優托邦)南側舉辦,1月25日開市,為期4天。

25日,步入天河迎春花市,一眼就看到飄帶式立體造型的主牌樓,牌樓以“林中花、花中林”為設計主題,穿越12棵樹,融合自然與建筑,形成獨特的空間格局,吸引不少市民游客合影打卡。

從牌樓穿入,宛如置身一片浪漫花海,蝴蝶蘭、冬青、銀柳、杜鵑、黃金果等年宵花燦爛盛放、爭奇斗艷,攤位前圍滿了前來詢價購買的顧客。

“沒想到開市第一天這么多人,有點出乎意料。”裕櫻花藝負責人黃裕介紹,她的檔位主營黃金果,按不同的大小和造型,售價為48元、168元、268元不等。“目前銷售情況比較樂觀,早上已經賣出十幾盆。”她說。

“我們還有好多花想買,可惜實在拿不動了。”當天帶著老人、孩子一起“行花街”的陳女士笑著說,只見她懷抱一盆約半米高的蝴蝶蘭,家人手中也提滿了冬青、雞冠花、杜鵑等花卉。

“今年的年花種類很多,而且品質特別高。”陳女士說,她在廣州生活10年,逛花市、買年花已經成為每年過年的儀式,“今天天氣特別好,現場很熱鬧,一下就有了過年的氣氛。”

除了傳統年宵花,今年天河迎春花市上還有不少新鮮“面孔”。在廣州市花諾鮮花花藝館的檔位上,郁金香、牡丹菊、寸寸金、哥倫比亞繡球、厄瓜多爾玫瑰等各色鮮花十分吸睛。“我們店主打的是新奇、進口的鮮花產品,希望將更多優質花材帶到花市,供大家一起欣賞;也希望普及更多花藝知識,提高大家對花藝的認知。”該花藝館主理人李琢玉說。

今年的天河迎春花市不僅是一場花卉展銷會,更是一次文化傳承與交流的盛會。“值得關注的是,本屆迎春花市選址臨近十五運會的賽事舉辦場館——廣東奧林匹克體育中心,以‘體育’為點睛之筆。”天河區花市指揮部辦公室副主任、天河區市場監管局副局長王耀銘表示,以西門入口為起點,鋪設了系列運動主題的序章展覽區,沿著花市“跑道”前進方向依次展開,市民們可在逛花街的同時,體驗廣州市體育文化的發展歷程,實現花市與體育文化的無縫銜接。

荔灣迎春花市:巨型“雙花籃”取代牌樓

1月25日19時40分,2025年廣州市荔灣區傳統迎春花市(以下簡稱“荔灣花市”)“雙花籃”在荔灣路正式亮燈。

今年荔灣花市以“雙花籃”取代牌樓,其中,南端花籃寬10米、高9.9米寓意長長久久,北端花籃寬7米、高7.7米。花籃整體造型以慶典花籃為原型,融合了蛇年、鮮花等喜慶元素,打造傳統與現代相結合的嶺南特色花籃。寓意喜慶豐收的麥穗,與由年桔、牡丹、木棉等元素組成的花瓣纏枝相依。

荔灣區花市辦工作人員吳濤介紹:“花籃上22朵祥云代表了荔灣區22個街道,花籃有14朵木棉花,代表荔灣區14個歷史文化街區。此外,南端花籃融入了十五運會吉祥物‘喜洋洋’‘樂融融’。”

對于花籃取代牌樓,市民看法不一。在西關長大的馮女士表示:“花籃突出了花元素,寓意花開富貴。”

“牌樓是花市傳統,如果在牌樓基礎上創新打造花籃,估計效果更佳。”住在荔灣路附近的街坊鄒女士認為,“如果今年的花籃進一步突出‘2025’‘蛇’等元素,可能視覺上會更亮眼。”

據悉,2025荔灣花市于1月26日正式開市。荔灣花市除了設置傳統花檔、工藝品檔,還設置了非遺文創攤位、企業展示區等,讓市民在賞花購花的同時,也能了解荔灣非遺,打卡各類特色活動。