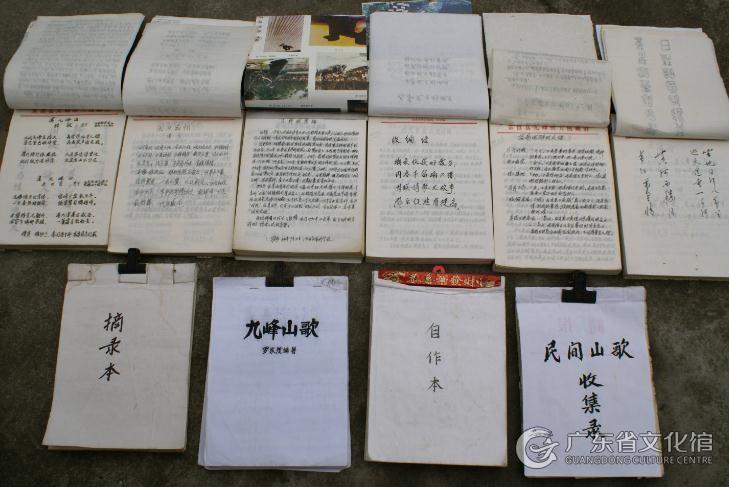

九峰山歌

粵北九峰山歌分布于樂昌市的九峰、五山、大源、北鄉、兩江等山區鄉鎮,因在九峰一帶傳唱最盛,也較具代表性,故習慣上稱為九峰山歌。據民間傳說,九峰山歌興起于宋朝末年。

九峰山歌歌詞內容豐富多彩,農事耕種、生活習俗、生產商貿、男女情事、宗教信仰、生育教化等等,無不包羅其中,是當地世代民眾生存、生活狀態和心理、觀念、情感的真實反映。歌詞大多即興而編,但比較講究押韻,言之有物、有情、有理。

九峰山歌主要用客家話演唱。曲調原來較多,但傳唱過程中經歷史的淘汰,現在流傳下來較有生命力的是劉莎妹調、過山幫調、下南京調、九峰山歌調及牛尾村山歌調等5種。九峰山歌演唱的特別之處,是在不同場合和情景唱不同風格的曲調,且往往不能混用和替代。如劉莎妹調一般是在伐木、放排、賣木的勞動生產時唱,是較為典型的七言四句體陳述抒詠式曲調,有“字密腔長”的特點,節奏規整,旋律婉轉,自然流暢;過山幫調是砍伐、割茅、運輸、趁墟、探親訪友翻山過坳時唱的,吸收了瑤族喊山調的音律,音調高亢且音域寬廣、節奏自由;下南京調多為男女互相道情、調情時的對唱,旋律悠揚雋永,抒情性強;九峰山歌調多在人際交往、聯絡感情乃至夫妻調侃等的日常生活中唱,因音調較平、容易上口而不拘一格;牛尾村山歌調一般為婦女在山上割草砍柴時所唱,且常常是淺吟低唱,用于抒發心中積怨和對娘家的思念,調式結構的轉換往往出人意外,且略帶悲音,是九峰山歌中最具特色的曲調。

九峰山歌在社會學、心理學、民俗學研究上均有一定的價值,也是民間音樂的一份寶貴資源。但由于生產、生活方式的變化,特別是現代文化傳媒的發達,唱山歌已不再成為人們滿足情感需要和消遣娛樂的重要方式,九峰山歌主要傳唱地部分人不唱或不能唱山歌了,急需采取有效措施進行搶救和保護。