“行至嶺南——粵港澳大灣區新創小型作品專場晚會”線上線下同步開演

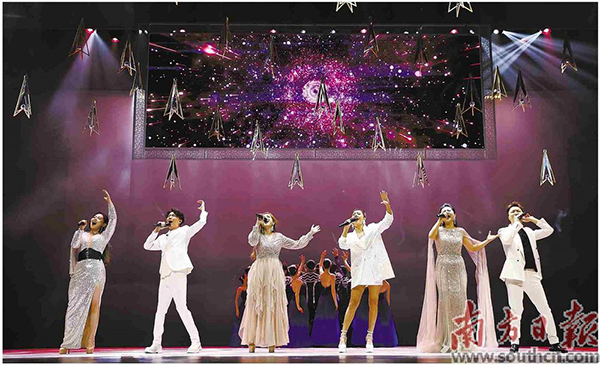

晚會融合舞美、燈光、多媒體等現代舞臺技術,呈現活力無限的嶺南文化氣質。圖片來源:演出方

近日,作為第二屆粵港澳大灣區文化藝術節的專項活動之一,“行至嶺南——粵港澳大灣區新創小型作品專場晚會”在廣東藝術劇院精彩上演。晚會匯聚了大灣區內九大藝術院團及高校近年來新創的小型舞臺作品,力求呈現大灣區人文藝術風貌、打造彰顯時代活力的魅力舞臺。

該場晚會由廣東省文化和旅游廳主辦、廣東歌舞劇院承辦,旨在推動廣東省小型舞臺藝術作品的創作推廣及演出。晚會采取線下演出+線上直播的形式,讓更多觀眾足不出戶就能飽覽藝術大餐。

全新舞臺提煉嶺南元素

“行至嶺南——粵港澳大灣區新創小型作品專場晚會”匯聚了廣東歌舞劇院、廣東粵劇院、南方歌舞團、廣州歌舞劇院、廣州芭蕾舞劇院、廣州市雜技藝術劇院、廣東音樂曲藝團,以及星海音樂學院、廣東舞蹈戲劇職業學院九大藝術院團高校近年來的新創小型作品,涵蓋了舞蹈、音樂、戲曲、雜技等多種藝術門類。

晚會導演王雪松介紹,節目篩選上注重體現奮發向上的灣區精神。比如,廣東歌舞劇院今年新創作的當代舞蹈《灣》,以大灣區為主題,以群舞的表現形式、生動優美的舞姿,展現灣區的生生不息、積極向上;又如,粵歌《每一個春天》唱出了建設粵港澳大灣區的成就感和幸福感。

當晚,舞臺以全新藝術手法呈現。王雪松介紹,晚會嘗試突破往日對傳統歌舞類綜合晚會的審美認識,提煉“鑊耳屋”等嶺南地域特色元素,融合舞美、燈光、多媒體等現代舞臺技術,讓舞美效果更有整體感,讓觀眾感受清新亮麗、活力無限的嶺南文化氣質。

舞臺還為每個作品量身打造了視覺效果,將豐富的表演內容更形象地傳達給觀眾,呈現出“美美與共”、繁而不亂的舞臺視覺。

三地聯動展現灣區氣質

晚會云集了粵劇名家曾小敏、彭慶華、黃春強,青年歌唱家常安、李思音、馮國棟、王璀璇,青年舞蹈家王閔瑞,雜技高手陳桃等200多名表演人才,盡展灣區藝術風采。

晚會還精選了一批集思想性、藝術性、觀賞性為一體的舞蹈作品。舞蹈《灣》迎來舞臺首秀;多部廣東省嶺南舞蹈大賽獲獎佳作《平湖秋月》《化羽》《胡六幺》驚艷亮相;技驚四座的單人雜技《滾環》,帶來驚險刺激的高難度表演。各色作品匯集,好戲連連,現場掌聲不斷。

廣東歌舞劇院院長熊健說,晚會展現了大灣區豐厚的歷史積淀以及文化藝術的新活力,“三地在舞臺藝術創作上既各美其美,又有相通點,廣東依托深厚的嶺南地域文化,在挖掘優秀傳統文化上更具資源和人才優勢,港澳地區的創作更有自身城市發展的特色,相對來說更具國際視野”。

熊健認為,廣東各大藝術院團和藝術高校,在教學、演出、創作等方面,都跟港澳地區保持了頻繁的交流,“我們將以此次晚會為契機,以嶺南文化為紐帶,發揮各自優勢,進一步加強三地之間的交流合作,打造更多具有灣區文化氣質的新作品”。

- 音畫和鳴奏響灣區時代之聲 2022-09-01

- 粵劇名家演繹粵劇白(駒榮)派傳世之作上演 2022-08-23

- 2022“華音粵章·精品音樂會”《又是一年荔枝紅》昨日上演 2022-07-05