“2022粵戲越精彩·廣東戲曲行當展演”精彩落幕

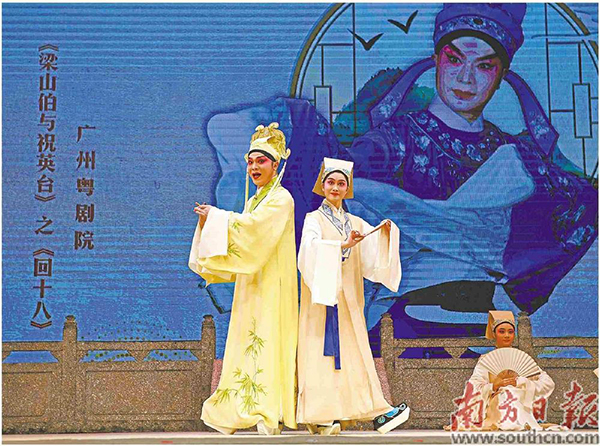

來自廣州粵劇院的陳振江(左)表演《梁山伯與祝英臺》之《回十八》。圖片來源:廣東省藝術研究所

由廣東省文化和旅游廳主辦,廣東省藝術研究所承辦,粵劇藝術博物館協辦的“2022粵戲越精彩·廣東戲曲行當展演”歷時四天,于12月24日在粵劇藝術博物館落下帷幕。參加展演的行當為花旦和小生。

本次花旦、小生行當展演云集了一眾優秀青年演員。他們現場演繹了各大劇種的經典劇目,包括《思凡》、《梁山伯與祝英臺》之《英臺哭墳》、《陳三五娘》、《楊乃武與小白菜》之《刑審》等,讓線上線下的觀眾過足戲癮。

率先進行的兩場花旦行當展演,評出了“十佳花旦”,陳婷婷、楊靜、徐尚楣、陳嫣玲、梁朝華、淡敏儀、柯超杏、吳碧君、江丹、吳東杭上榜。經過兩場激烈的小生行當展演角逐,陳振江、蘇臨軒、陳嘉明、楊作霖、余澤鋒、康健、鄧振鵬、潘智岳、陳健超和張健聘榮獲“十佳小生”。廣東省文化和旅游廳一級巡視員楊樹、藝術處處長唐國華參加活動并頒獎。

展演首次加入民營劇團

“粵戲越精彩·廣東戲曲行當展演”活動創辦于2019年,是廣東省文化和旅游廳繼“粵戲越精彩——廣東省地方戲曲傳統折子戲展演”之后,為加快戲曲表演人才成長、促進戲曲藝術發展所創立的又一品牌活動。活動以傳承、發展和繁榮廣東戲曲藝術為宗旨,得到了全省戲曲表演工作者和專家盛贊,并得到了省外專家、學者的好評。

據了解,本次展演自報名后,得到了全省戲曲院團的熱烈響應,共收到來自全省20多個院團近百份報名資料。經專業評委嚴格甄選,從中選出來自粵劇、潮劇、廣東漢劇、正字戲、西秦戲、白字戲、雷劇等7個劇種的44位演員進入復評。入選演員通過現場演出的形式,贏得“十佳花旦”和“十佳小生”的稱號。

與前兩屆相比,本屆展演活動又增添了新的亮點。首先是加入民營劇團,進一步增加戲曲隊伍活力。“粵戲越精彩·廣東戲曲行當展演”迄今為止已經舉辦了兩屆,展演過的行當有青衣、丑行、花臉、武旦,演員以省內專業院團為主。本次展演考慮到廣東地區劇種多、民營劇團活躍等因素,決定將具有一定專業水準的民營院團演員納入展演中,讓更多的優秀演員打破機制體制限制,走上競演舞臺,擴大他們的成長空間,營造人才培養生態,把“出精品、出人才、出活力”的理念落到實處。

展演加入了電視直播團隊,擴大受眾群體。同時在直播中同步唱詞,讓觀眾們更好地體驗、欣賞演員表演和戲曲藝術之美。

此外,展演還跨省邀請了專家評委。往屆展演的評委主要由省內專家來完成。本屆展演邀請了省外的國內戲曲名家和表演藝術家擔任評委,站在全國的角度看廣東戲曲的行當藝術現狀,互相交流,提高廣東戲曲藝術的表演水平。

專家建言:戲曲行當應均衡發展

本次展演活動期間,由廣東省藝術研究所、廣州市荔灣區文化廣電旅游體育局主辦的“行當藝術與新時代戲曲傳承發展研討會”也成功舉行。會議采取線上形式,邀請了參加本次展演評委工作的省內外著名專家、表演藝術家和本省的多位學者,共同探討戲曲行當藝術在新時代背景下的傳承與發展。

與會專家對已連續舉辦三年的廣東戲曲行當展演給予高度肯定,認為該活動在全國范圍內都有很大的示范性,希望活動未來更具影響力,為繁榮振興戲曲事業發揮更大作用。

中國文藝評論家協會副主席、中國戲曲學院學術委員會主任傅謹指出,戲曲作為表演藝術,其核心競爭力來源于演員通過長期苦練習得的“技術”,“技術”則體現在行當表演中。

“戲曲行當是一系列唱念做基本功的系統,這是千百年來前輩們通過大量的舞臺實踐摸索出來的。抓住行當就是抓住技術系統、抓住基本功。戲曲演員要從行當學起,掌握本行當的基本功和基礎劇目。”傅謹認為,本行當的“技術”掌握得扎實,運用得純熟,演員才不會演得過于“表面”。他建議,當今青年戲曲演員,依然要學習好、表演好各個劇種的經典劇目,以經典劇目的高水平舞臺表達體現新時代的戲曲藝術高度。

中國戲曲表演學會會長黎繼德闡述了行當藝術的重要價值。他認為,行當藝術是中國戲曲藝術中的核心環節,行當的產生是人對生活和世界的認知在藝術中的一種反映,行當藝術是無數戲曲表演藝術家的創造。“300多個劇種的行當不完全一樣,但行當藝術都很精美,使得中國戲曲具有高度的美感;各劇種都有自己的創新創造,又與其他劇種相互借鑒,造就了行當藝術的豐富性,這也成為戲曲受到人們歡迎和喜愛的重要原因。”黎繼德說。

中國戲劇梅花獎“二度梅”和文華表演獎獲得者劉子微指出,行當藝術是演員的基礎,又是塑造形象的手段,好的演員在行當藝術基礎上,還要對人物有更豐富的感悟,要注重表演,促進人物和行當融合。在劉子微看來,粵劇、潮劇、西秦戲等戲曲劇種,都積累了一些具有本劇種特色的傳統戲劇目,應當提倡演員多學習、多表演這類劇目。

一級演員、國家級非物質文化遺產代表性項目川劇代表性傳承人陳巧茹,從自身從事40年川劇表演的經驗出發,提出兩點建議:一是針對各劇種的行當,尤其是優勢行當萎縮的現象,應當從人才培養入手,在演員從藝校到劇團,安排所學行當的老師來教學,讓年輕演員更了解自己的行當,掌握本行當的代表劇目,傳承本行當藝術,把傳統的基礎扎牢以后再全面發展。二是隨著時代和審美的變化,劇本創作、人物塑造等都與以往不同,作為新時代的戲曲演員,要傳承好本行當,但表演又不能拘泥于行當,應當有跨行當的表演,才能演好人物。

此外,中國戲劇梅花獎“二度梅”獲得者、廣東漢劇院名譽院長李仙花,國家級非物質文化遺產代表性項目粵劇代表性傳承人、中國戲劇梅花獎和文華表演獎獲得者丁凡,國家級非物質文化遺產項目西秦戲代表性傳承人呂維平,中山大學中文系教授董上德,中山大學中國非物質文化遺產研究中心、中文系教授陳志勇,華南師范大學文學院、嶺南文化研究中心教授李靜等省內表演藝術家、專家學者,圍繞戲曲行當均衡發展和人才培養、劇目建設、劇種保護等問題闡述了各自的觀察與思考。

- “我們的新時代”原創情景音樂會圓滿上演 20首歌曲唱出20個中國故事 2022-10-31

- 百名漢服愛好者中秋巡游展示“服章之美” 2022-09-13

- 文化添活力 廣州出新彩 2022-09-09