深耕特區(qū)建設(shè)四十年 珠海居民收入跨越式增長

1980年,珠海成為我國第一批經(jīng)濟(jì)特區(qū),成為我國改革開放的“重要窗口”和“排頭兵”“試驗(yàn)田”。40年來,珠海從一個(gè)落后的邊陲小漁村發(fā)展成為現(xiàn)代化花園式海濱城市,逐步建立起完善的市場經(jīng)濟(jì)體制,社會經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展,人民生活不斷改善,居民收入水平和生活質(zhì)量顯著提高,人民群眾的獲得感不斷增強(qiáng)。

一、特區(qū)成立40年來珠海居民生活水平大幅提升

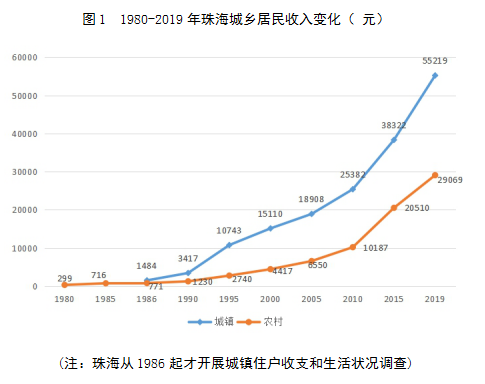

(一)城鄉(xiāng)居民收入快速增長。住戶抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立四十年來,珠海城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由1986年的1484元增加到2019年的55219元,累計(jì)增長了36.2倍,年均增速達(dá)到11.6%;扣除物價(jià)因素,年均實(shí)際增長6.0%。農(nóng)村居民人均可支配收入由1980年的299元增加到2019年的29069元,增長96.2倍,年均增長12.6%;扣除物價(jià)因素,年均實(shí)際增長6.0%。

(二)珠海城鄉(xiāng)居民收入水平明顯高于全國全省。

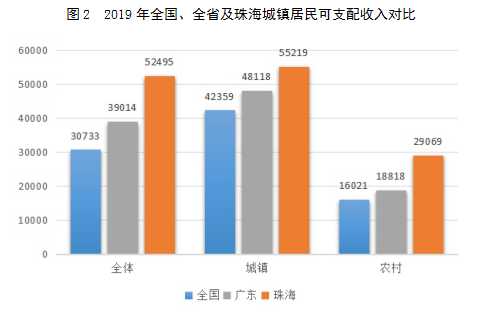

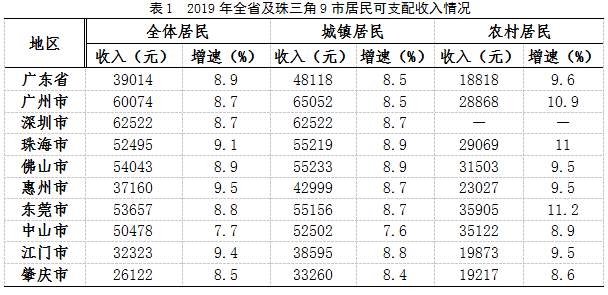

抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2019年珠海全體居民人均可支配收入為52495元,位居全省第五,比全省平均水平高13481元,比全國平均水平高21762元;增速為9.1%,位居全省第三,比全省、全國平均水平(均為8.9%)高0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入55219元,位居全省第五;農(nóng)村居民人均可支配收入29069元,位居全省第四。

從珠三角9個(gè)城市來看,珠海全體居民人均可支配收入排在第五位,與東莞接近。增速方面,珠海排在惠州、江門之后,居第三位,是全省三個(gè)增速超過9.0%的城市之一。其中,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入在珠三角排第五,與佛山、東莞相差不大,均在5.5萬元左右;增速與佛山并列第一。農(nóng)村居民人均可支配收入排在東莞、中山、佛山之后,與佛山相差2434元;增速位居第二,與第一的東莞相差0.2個(gè)百分點(diǎn)。(具體見表1)

(三)收入增長與經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本同步,提前實(shí)現(xiàn)收入翻番目標(biāo)。黨的十八大報(bào)告提出,“努力實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民人均收入與國內(nèi)生產(chǎn)總值同步增長,2020年實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番”。珠海人均GDP由2011年的9萬元增加到2019年的17.6萬元,年均增長8.7%。同期,珠海全體居民人均可支配收入年均實(shí)際增長(扣除物價(jià))8.0%,基本上實(shí)現(xiàn)了居民收入增長與經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步的目標(biāo)。根據(jù)近年來珠海居民收入情況測算,2011-2019年全體居民人均可支配收入累計(jì)實(shí)際增長102.5%,已提前實(shí)現(xiàn)收入翻番目標(biāo)。

二、城鄉(xiāng)居民收入變化的階段性特征

根據(jù)重要?dú)v史事件、政策變化、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、收入增長等情況進(jìn)行劃分,近四十年珠海城鄉(xiāng)居民收入變化大致可分為以下幾個(gè)階段:

(一)1986-1991年,借特區(qū)優(yōu)勢,居民生活告別貧困走向溫飽。

1980年8月,全國人大常務(wù)委員會第十五次會議批準(zhǔn)《廣東省經(jīng)濟(jì)特區(qū)條例》,珠海正式成為經(jīng)濟(jì)特區(qū)。1984年,鄧小平視察珠海,給珠海特區(qū)建設(shè)發(fā)展指明了方向,市委市政府確立了“以工業(yè)為主,兼營農(nóng)牧漁業(yè)、旅游業(yè)、商業(yè)貿(mào)易綜合發(fā)展”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展定位,形成了以電子、食品、輕紡、建材和外向型農(nóng)漁業(yè)為主的經(jīng)濟(jì)體系。

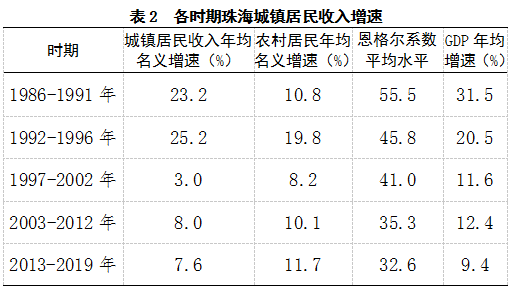

1986-1991年,珠海借助特區(qū)政策優(yōu)勢,經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,GDP年均增速達(dá)31.5%,居民收入也呈較快增長態(tài)勢。抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,1991年珠海城鎮(zhèn)居民人均收入為4178元,比1986年增長1.8倍;1986-1991年均增速為23.0%。城鎮(zhèn)恩格爾系數(shù)則從1986年的61.1%降到1991年的50%,標(biāo)志著珠海城鎮(zhèn)居民生活基本告別了貧困,踏進(jìn)了溫飽階段。同期,珠海農(nóng)村穩(wěn)定和完善以家庭聯(lián)產(chǎn)承包為主的農(nóng)村雙層經(jīng)營體制,改進(jìn)土地承包方式,開展適度規(guī)模經(jīng)營,農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)1289元,比1986年的771元增長了67.2%,年均增長10.8%。

(二)1992-1996年,居民生活從溫飽邁向小康,城鄉(xiāng)居民收入雙突破。

1992年召開的黨的十四大確立了發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟(jì)的經(jīng)濟(jì)體制改革目標(biāo)。珠海市委市政府抓住機(jī)遇,進(jìn)一步加大經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐,經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展。1992-1996年,珠海GDP年均增速達(dá)20.5%,城鎮(zhèn)居民收入快速增長,于1994年首次突破萬元大關(guān)。1996年,珠海城鎮(zhèn)居民人均收入達(dá)到12867元,比1991年增長了2.1倍,年均增長25.2%。城鎮(zhèn)恩格爾系數(shù)平均水平從上期的55.5%下降到本期的45.8%,珠海城鎮(zhèn)居民生活從溫飽邁向小康。

同時(shí),國家先后出臺了一系列有利于“三農(nóng)”的政策,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展,珠海外向型農(nóng)業(yè)迅速崛起。1996年,珠海農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)3180元,首破3000元大關(guān),比1991年增長了1.5倍,年均增長19.8%。

(三)1997-2002年,經(jīng)濟(jì)調(diào)整增速放慢,居民收入增長放緩。

在1997年亞洲金融危機(jī)、國企改革、宏觀調(diào)控有效抑制過熱經(jīng)濟(jì)的多重因素影響下,珠海經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度變慢,經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入轉(zhuǎn)型調(diào)整期,下崗、待業(yè)人數(shù)增加,居民收入增長速度放緩。1997-2002年,珠海GDP年均增速為11.6%,較上一階段顯著回落。受此影響,2002年,珠海城鎮(zhèn)居民人均可支配收入15320元,比1996年增加19.1%,增長放緩,1997-2002年年均增速僅3.0%。

本階段,雖然城鎮(zhèn)居民收入增速放緩,但居民生活仍維持在較好水平。調(diào)查顯示,珠海城鎮(zhèn)恩格爾系數(shù)進(jìn)一步降低,平均水平從上階段的45.8%降至本階段的41.0%。

另一方面,珠海農(nóng)村居民于2002年人均可支配收入突破5000元,達(dá)到5097元,但增速比上階段顯著放緩。調(diào)查顯示,1997-2002年,農(nóng)村人均可支配收入年均增長8.2%,增速比上階段收窄11.6個(gè)百分點(diǎn)。

(四)2003-2012年,全面小康建設(shè),居民收入再上新臺階。

隨著改革開放各項(xiàng)政策向縱深推進(jìn)和中國加入世界貿(mào)易組織,珠海全面小康建設(shè)如火如荼,經(jīng)濟(jì)重新進(jìn)入快速發(fā)展階段。這一時(shí)期,珠海經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展,GDP突破千億大關(guān),年均增速達(dá)到12.4%,城鎮(zhèn)居民收入突破3萬元,年均增速為8.0%。2012年珠海城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為32978元,比2002年增長1.2倍。恩格爾系數(shù)平均水平從上階段的41.0%下降到本階段的35.3%。

這一時(shí)期,珠海農(nóng)村居民收入突破1萬元,2012年農(nóng)村人均可支配收入13399元,比2002年增加1.6倍,年均增長10.1%。

(五)2013-2019年,“十八大”以來充分利用后發(fā)優(yōu)勢,城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)提高。

2013年,面對經(jīng)濟(jì)下行壓力,珠海主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài),積極貫徹實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和開放引領(lǐng)兩大戰(zhàn)略,深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,有效化解經(jīng)濟(jì)下行壓力。這一時(shí)期,珠海GDP年均增長9.4%,保持較高增速,經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長,后發(fā)優(yōu)勢凸顯。與此同時(shí),珠海不斷增加民生投入力度,多次提高“三條保障線”標(biāo)準(zhǔn),提高機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資和離退休人員收入,居民得到較多的實(shí)惠。2018年,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入突破5萬元大關(guān),達(dá)50713元;2019年為55219元,比2012年增長67.4%,年均增長7.6%。同時(shí),城鎮(zhèn)恩格爾系數(shù)平均水平從上階段的35.3%降至本階段的32.6%。

黨的十八大以來,黨中央、國務(wù)院始終把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作的重中之重,先后調(diào)整了農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策,轉(zhuǎn)變了農(nóng)業(yè)投入機(jī)制與方式,探索了農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革,實(shí)行農(nóng)村承包地“三權(quán)分置”。2012年,珠海啟動(dòng)幸福村居創(chuàng)建行動(dòng),通過實(shí)施特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、環(huán)境宜居提升、民生改善保障、特色文化帶動(dòng)、社會治理建設(shè)、固本強(qiáng)基等六大工程,帶動(dòng)農(nóng)村居民增收致富,農(nóng)村居民收入增長再次提檔加速。2019年農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)29069元,比2012年增長1.2倍,年均增速11.7%。

在城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)共同發(fā)力,城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)提高,尤其是農(nóng)村居民收入的提檔增速下,繼2018年城鎮(zhèn)居民收入突破5萬元大關(guān)后,2019年全體居民人均可支配收入也首次突破5萬元,達(dá)52495元;珠海全體居民人均可支配收入進(jìn)入“5”時(shí)代。

三、城鄉(xiāng)居民收入結(jié)構(gòu)性特征

(一)工資收入穩(wěn)步提高,是城鄉(xiāng)居民收入主要來源。

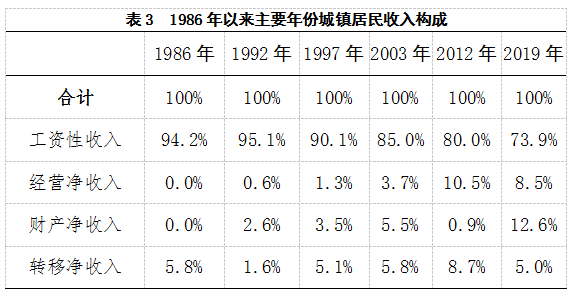

改革開放以來,我國堅(jiān)持按勞分配為主體、多種分配方式并存的分配制度,收入分配機(jī)制不斷完善。與此同時(shí),國家工資制度多次進(jìn)行改革,城鎮(zhèn)職工工資水平不斷提高。城鎮(zhèn)居民工資性收入1986年為1294元,到2019年達(dá)40821元,增長了30.5倍,年均增長11.0%,占可支配收入的比重由1986年的94.2%降到73.9%。

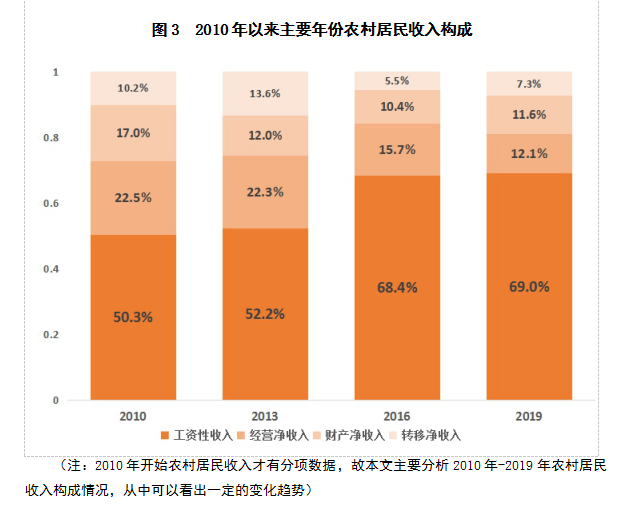

鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、私營經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快,農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)機(jī)會增多,越來越多的農(nóng)民走出家門務(wù)工,工資收入逐漸成為農(nóng)村居民家庭的主要收入來源。農(nóng)村居民工資性收入從2010年的5122元增長到2019年的20059元,增長了2.9倍,年均增長16.4%,占可支配收入的比重由2010年的50.3%上升至69.0%。

(二)經(jīng)營凈收入受城鄉(xiāng)發(fā)展特點(diǎn)影響,城鄉(xiāng)占比呈不同趨勢。

改革開放使得民營經(jīng)濟(jì)和個(gè)體經(jīng)濟(jì)得到大力發(fā)展,城鎮(zhèn)居民經(jīng)營收入大幅度增長,在收入中的占比總體呈上升趨勢。2019年珠海城鎮(zhèn)居民人均經(jīng)營凈收入為4695元,比1992年增長160.9倍;經(jīng)營收入占家庭收入比重從1992年的0.6%擴(kuò)大到2019年的8.5%。

對農(nóng)村居民來說,由于城鎮(zhèn)化建設(shè)發(fā)展,農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)情況也發(fā)生較大變化,從務(wù)農(nóng)為主向務(wù)工經(jīng)商為主轉(zhuǎn)變,農(nóng)村居民家庭中純農(nóng)業(yè)戶比重逐年下降,導(dǎo)致工資性收入比重持續(xù)擴(kuò)大,人均經(jīng)營性凈收入占比逐年走低,由2010年的22.5%降到2019年的12.1%。

(三)城鎮(zhèn)財(cái)產(chǎn)性收入高速增長。隨著居民財(cái)富積累,投資渠道拓寬,在城鎮(zhèn)化過程中村集體分紅收益增多(“村改居”后計(jì)入城鎮(zhèn)居民統(tǒng)計(jì)范圍),城鎮(zhèn)居民財(cái)產(chǎn)收入也大幅度增加。2019珠海城鎮(zhèn)居民人均財(cái)產(chǎn)凈收入為6953元,比1992年的118元增長57.9倍,年均增長16.3%。財(cái)產(chǎn)收入占家庭收入比重從1992年的2.6%,擴(kuò)大到2019年的12.6%。農(nóng)村居民中利息收入、轉(zhuǎn)讓土地經(jīng)營權(quán)收入、出租房屋收入、土地征用補(bǔ)償?shù)仁杖朐絹碓蕉啵?cái)產(chǎn)性收入增加。2019年珠海農(nóng)村常住居民人均財(cái)產(chǎn)凈收入3382元,較2010年增長了95.5%,年均增速7.7%。

(四)轉(zhuǎn)移凈收入平穩(wěn)增長。隨著政府對民生工程的重視,尤其是低收入家庭、離退休人員工資水平調(diào)整,多次提高最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)、最低工資標(biāo)準(zhǔn)等,轉(zhuǎn)移凈收入穩(wěn)步增長。城鎮(zhèn)居民2019年人均轉(zhuǎn)移凈收入為2750元,比1986年的79元增長了33.8倍,年均增長11.4%。2019年農(nóng)村居民人均轉(zhuǎn)移凈收入為2124元,比2010年的1038元增長了104.6%,年均增長8.3%。

四、城鄉(xiāng)居民增收面臨的問題

(一)區(qū)域收入差距擴(kuò)大,區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。

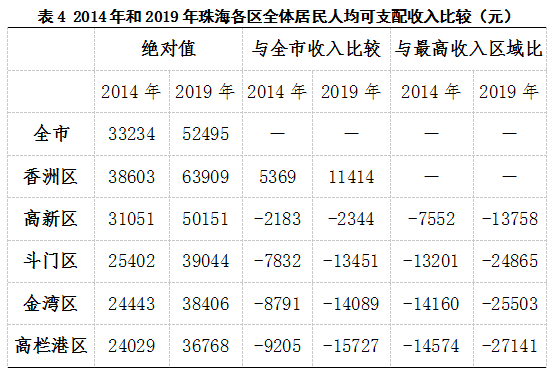

珠海目前納入城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查的區(qū)(功能區(qū))主要有5個(gè),分別為東部的香洲區(qū)、高新區(qū),西部的斗門區(qū)、金灣區(qū)、高欄港區(qū)。由于歷史及城市發(fā)展時(shí)序等原因,珠海西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對滯后,西部地區(qū)居民收入相對較低。抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2019年東部的香洲、高新區(qū)居民人均可支配收入分別為63909元、50151元,西部的斗門、金灣、高欄港區(qū)居民人均可支配收入分別為39044元、38406元、36768元,呈明顯的“東高西低”格局。

5個(gè)區(qū)(功能區(qū))中,2019年居民人均可支配收入東部香洲區(qū)最高,為63909元;西部高欄港區(qū)最低,為36768元;高欄港區(qū)收入僅為香洲區(qū)的57.5%、全市平均水平的七成。從絕對差距看,香洲區(qū)與高欄港區(qū)的差距從2014年的14574元擴(kuò)大至2019年的27141元;從相對差距看,2014年香洲區(qū)與高欄港區(qū)的收入比為1.61,2019年擴(kuò)大至1.73;最高收入?yún)^(qū)與最低收入?yún)^(qū)的收入差距呈擴(kuò)大態(tài)勢。

(二)居民收入增速放緩,持續(xù)增長面臨挑戰(zhàn)。在世界經(jīng)濟(jì)增速放緩的國際大環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行調(diào)整的內(nèi)部環(huán)境下,十八大以來珠海居民可支配收入增速放緩。抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2012年-2015年,珠海全體居民可支配收入增速由15.0%逐年降低至8.8%,2016年回升至11.1%后再次呈下降趨勢,2017-2019年增速分別為9.7%、9.2%、9.1%。從城鎮(zhèn)居民歷年可支配收入增速來看,2013-2019年年均增速(7.6%)低于2003-2012年年均增速(8.0%),與GDP增速趨勢基本保持一致。當(dāng)前,伴隨著全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,單邊主義和保護(hù)主義不斷抬頭,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨更大壓力,從而影響企業(yè)工資漲幅,城鄉(xiāng)居民工資性收入增長面臨更大挑戰(zhàn)。同時(shí),珠海居民年人均可支配收入已經(jīng)突破5萬元,在基期較高的影響下,持續(xù)維持較高增速將面臨更大挑戰(zhàn)。

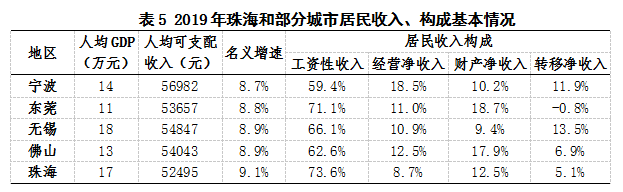

(三)居民收入質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。本文根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃司與云河都市研究院聯(lián)合編制中國城市發(fā)展綜合指標(biāo)排名,選取了與珠海排名相近的寧波、東莞、無錫、佛山四個(gè)非省會和副省級城市進(jìn)行比較。在五個(gè)城市中,2019年珠海人均GDP位居第二位,而全體居民人均可支配收入?yún)s位居最末位。從居民收入構(gòu)成來看,珠海對工資性收入的依賴性比其他城市要高,2019年工資性收入占比73.6%,比寧波、東莞、無錫、佛山分別高14.2、2.5、7.5和11.0個(gè)百分點(diǎn);2019年珠海經(jīng)營凈收入(8.7%)和轉(zhuǎn)移凈收入(5.1%)比重均較低,在五個(gè)城市排名中排第五位和第四位。整體來看,珠海人均可支配收入增收渠道有待進(jìn)一步拓寬和優(yōu)化。

五、促進(jìn)城鄉(xiāng)居民生活水平再提高的建議

(一)發(fā)揮各區(qū)比較優(yōu)勢,促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)平衡充分發(fā)展。

一是根據(jù)各區(qū)的功能定位,實(shí)施區(qū)域差異化發(fā)展戰(zhàn)略,充分發(fā)揮各區(qū)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè),形成優(yōu)勢互補(bǔ)、高質(zhì)量發(fā)展的區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展格局。

二是完善珠海交通網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè),加快溝通東西部重要通道建設(shè)步伐,促使西部地區(qū)更好地承接?xùn)|部地區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會資源等的輻射帶動(dòng)作用,促進(jìn)各區(qū)融合發(fā)展。

三是縮小基本公共服務(wù)差距,破除東西部各區(qū)在教育、醫(yī)療等資源配置不均衡、硬件軟件不協(xié)調(diào)、服務(wù)水平差異較大等短板,實(shí)現(xiàn)區(qū)域間基本公共服務(wù)均等化。

(二)促進(jìn)充分就業(yè),夯實(shí)居民增收基礎(chǔ)。

一是穩(wěn)就業(yè)。面對疫情沖擊和外部環(huán)境帶來的挑戰(zhàn),穩(wěn)就業(yè)作為“六穩(wěn)”之首,成了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作的重中之重。穩(wěn)就業(yè)才能“穩(wěn)收入”。一方面,貨幣政策和財(cái)政政策要更注重就業(yè),信貸資金等要更傾向于活力較強(qiáng)的中小企業(yè)和民營企業(yè),有利于促進(jìn)就業(yè);另一方面,要做好高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、就業(yè)困難等重點(diǎn)人員的就業(yè)工作。要有針對性地支持企業(yè)穩(wěn)定就業(yè)崗位,對不裁員和少裁員的企業(yè),繼續(xù)落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼;對困難企業(yè),加大返還的力度和幅度。加強(qiáng)就業(yè)技能培訓(xùn),提高勞動(dòng)者職業(yè)技能,多維度保就業(yè)。

二是優(yōu)化就業(yè)結(jié)構(gòu),拓展就業(yè)渠道。大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等吸收高素質(zhì)、高收入勞動(dòng)力的產(chǎn)業(yè),以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化帶動(dòng)就業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。同時(shí),通過創(chuàng)新帶動(dòng)就業(yè),積極在網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)、電子商務(wù)、新型職業(yè)等方面出臺新舉措,進(jìn)一步拓展新型就業(yè)渠道。

(三)拓寬增收渠道,促進(jìn)居民收入更多元化。

一是加強(qiáng)金融監(jiān)管,保護(hù)中小投資者利益,打擊非法欺騙性理財(cái)產(chǎn)品等,拓寬基本財(cái)產(chǎn)性收入渠道。

二是鼓勵(lì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),促進(jìn)居民經(jīng)營性凈收入穩(wěn)步增長。進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境,加大小微企業(yè)扶持力度,落實(shí)扶持創(chuàng)業(yè)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策,以政策鼓勵(lì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。繼續(xù)大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,合理布局特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè),推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè),促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,推動(dòng)鄉(xiāng)村旅游、農(nóng)村電商等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式,鼓勵(lì)和引導(dǎo)農(nóng)民走規(guī)模化、集約化農(nóng)業(yè)經(jīng)營道路,促進(jìn)居民經(jīng)營凈收入穩(wěn)步增長。

三是加大政府轉(zhuǎn)移支付力度,制定可持續(xù)社會保障政策措施,加大對低收入群體、弱勢群體的扶持力度,持續(xù)完善養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社會保障制度,穩(wěn)步擴(kuò)大社保覆蓋范圍和保障力度。

參考文獻(xiàn)

[1]段華明.廣東改革開放30年的歷程與經(jīng)驗(yàn)[J].探求.2008(06).

[2]劉利亞.珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)的發(fā)展與輝煌成就[J].廣東黨史.2008(04).

[3]珠海市地方志編纂委員會編.珠海市志1979-2000[M].廣東人民出版社.2013.