廣東省人民政府關于印發廣東省“三線一單”

生態環境分區管控方案的通知

粵府〔2020〕71號

各地級以上市人民政府,省政府各部門、各直屬機構:

現將《廣東省“三線一單”生態環境分區管控方案》印發給你們,請認真貫徹執行。執行過程中遇到的問題,請徑向省生態環境廳反映。

廣東省人民政府

2020年12月29日

廣東省“三線一單”生態環境分區管控方案

為全面貫徹《中共中央 國務院關于全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見》,現就落實生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線,編制生態環境準入清單(以下稱“三線一單”),實施生態環境分區管控,制定本方案。

一、總體要求

(一)指導思想。

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,認真貫徹落實習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示批示精神,以習近平生態文明思想為根本遵循,堅定不移貫徹新發展理念,強化粵港澳大灣區、深圳中國特色社會主義先行示范區建設等區域重大發展戰略引領,按照“一核一帶一區”區域發展格局,堅持底線思維和系統思維,以改善生態環境質量為核心,與區域社會經濟發展進行統籌銜接,建立覆蓋全域的生態環境分區管控體系,為生態環境管理提供支撐,加快提升生態環境治理體系和治理能力現代化水平,協同推進經濟高質量發展與生態環境高水平保護,為建設美麗廣東奠定堅實的生態環境基礎。

(二)基本原則。

生態優先,綠色發展。踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,把保護生態環境擺在更加突出的位置,以資源環境承載力為先決條件,將生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線落實到區域空間,持續優化發展格局,促進經濟社會綠色高質量發展。

分區施策,分類準入。強化空間引導和分區施策,推動珠三角優化發展、沿海經濟帶協調發展、北部生態發展區保護發展,構建與“一核一帶一區”相適應的生態環境空間格局。針對不同環境管控單元特征,實行差異化環境準入。

統籌實施,動態管理。依據國家頂層設計,實行省為主體、地市落地、上下聯動機制,構建共建共享、分級實施體系。結合經濟社會發展和生態環境改善的新形勢、新任務、新要求,定期評估、動態更新調整。

(三)主要目標。

到2025年,建立較為完善的“三線一單”生態環境分區管控體系,全省生態安全屏障更加牢固,生態環境質量持續改善,能源資源利用效率穩步提高,綠色發展水平明顯提升,生態環境治理能力顯著增強。其中:

——生態保護紅線及一般生態空間①。全省陸域生態保護紅線面積36194.35平方公里,占全省陸域國土面積的20.13%;一般生態空間面積27741.66平方公里,占全省陸域國土面積的15.44%。全省海洋生態保護紅線面積16490.59平方公里,占全省管轄海域面積的25.49%。

——環境質量底線。全省水環境質量持續改善,國考、省考斷面優良水質比例穩步提升,全面消除劣V類水體。大氣環境質量繼續領跑先行,PM2.5年均濃度率先達到世界衛生組織過渡期二階段目標值(25微克/立方米),臭氧污染得到有效遏制。土壤環境質量穩中向好,土壤環境風險得到管控。近岸海域水體質量穩步提升。

——資源利用上線。強化節約集約利用,持續提升資源能源利用效率,水資源、土地資源、岸線資源、能源消耗等達到或優于國家下達的總量和強度控制目標。

到2035年,生態環境分區管控體系鞏固完善,生態安全格局穩定,環境質量實現根本好轉,資源利用效率顯著提升,節約資源和保護生態環境的空間格局、產業結構、能源結構、生產生活方式總體形成,基本建成美麗廣東。

二、生態環境分區管控

從區域布局管控、能源資源利用、污染物排放管控和環境風險防控等方面明確準入要求,建立“1+3+N”三級生態環境準入清單體系。“1”為全省總體管控要求,“3”為“一核一帶一區”區域管控要求,“N”為1912個陸域環境管控單元和471個海域環境管控單元的管控要求。

(一)全省總體管控要求。

——區域布局管控要求。優先保護生態空間,保育生態功能。持續深入推進產業、能源、交通運輸結構調整。按照“一核一帶一區”發展格局,調整優化產業集群發展空間布局,推動城市功能定位與產業集群發展協同匹配。積極推進電子信息、綠色石化、汽車制造、智能家電等十大戰略性支柱產業集群轉型升級,加快培育半導體與集成電路、高端裝備制造、新能源、數字創意等十大戰略性新興產業集群規模化、集約化發展,全面提升產業集群綠色發展水平。推動工業項目入園集聚發展,引導重大產業向沿海等環境容量充足地區布局,新建化學制漿、電鍍、印染、鞣革等項目入園集中管理。依法依規關停落后產能,全面實施產業綠色化改造,培育壯大循環經濟。環境質量不達標區域,新建項目需符合環境質量改善要求。加快推進天然氣產供儲銷體系建設,全面實施燃煤鍋爐、工業爐窯清潔能源改造和工業園區集中供熱,積極促進用熱企業向園區集聚。優化調整交通運輸結構,大力發展“公轉鐵、公轉水”和多式聯運,積極推進公路、水路等交通運輸燃料清潔化,逐步推廣新能源物流車輛,積極推動設立“綠色物流”片區。

——能源資源利用要求。積極發展先進核電、海上風電、天然氣發電等清潔能源,逐步提高可再生能源與低碳清潔能源比例,建立現代化能源體系。科學推進能源消費總量和強度“雙控”,嚴格控制并逐步減少煤炭使用量,力爭在全國范圍內提前實現碳排放達峰。依法依規強化油品生產、流通、使用、貿易等全流程監管,減少直至杜絕非法劣質油品在全省流通和使用。貫徹落實“節水優先”方針,實行最嚴格水資源管理制度,把水資源作為剛性約束,以節約用水擴大發展空間。落實東江、西江、北江、韓江、鑒江等流域水資源分配方案,保障主要河流基本生態流量。強化自然岸線保護,優化岸線開發利用格局,建立岸線分類管控和長效管護機制,規范岸線開發秩序;除國家重大項目外,全面禁止圍填海。落實單位土地面積投資強度、土地利用強度等建設用地控制性指標要求,提高土地利用效率。推動綠色礦山建設,提高礦產資源產出率。積極發展農業資源利用節約化、生產過程清潔化、廢棄物利用資源化等生態循環農業模式。

——污染物排放管控要求。實施重點污染物②總量控制,重點污染物排放總量指標優先向重大發展平臺、重點建設項目、重點工業園區、戰略性產業集群傾斜。加快建立以排污許可制為核心的固定污染源監管制度,聚焦重點行業和重點區域,強化環境監管執法。超過重點污染物排放總量控制指標或未完成環境質量改善目標的區域,新建、改建、擴建項目重點污染物實施減量替代。重金屬污染重點防控區內,重點重金屬排放總量只減不增;重金屬污染物排放企業清潔生產逐步達到國際或國內先進水平。實施重點行業清潔生產改造,火電及鋼鐵行業企業大氣污染物達到可核查、可監管的超低排放標準,水泥、石化、化工及有色金屬冶煉等行業企業大氣污染物達到特別排放限值要求。深入推進石化化工、溶劑使用及揮發性有機液體儲運銷的揮發性有機物減排,通過源頭替代、過程控制和末端治理實施反應活性物質、有毒有害物質、惡臭物質的協同控制。嚴格落實船舶大氣污染物排放控制區要求。優化調整供排水格局,禁止在地表水Ⅰ、Ⅱ類水域新建排污口,已建排污口不得增加污染物排放量。加大工業園區污染治理力度,加快完善污水集中處理設施及配套工程建設,建立健全配套管理政策和市場化運行機制,確保園區污水穩定達標排放。加快推進生活污水處理設施建設和提質增效,因地制宜治理農村面源污染,加強畜禽養殖廢棄物資源化利用。強化陸海統籌,嚴控陸源污染物入海量。

——環境風險防控要求。加強東江、西江、北江和韓江等供水通道干流沿岸以及飲用水水源地、備用水源環境風險防控,強化地表水、地下水和土壤污染風險協同防控,建立完善突發環境事件應急管理體系。重點加強環境風險分級分類管理,建立全省環境風險源在線監控預警系統,強化化工企業、涉重金屬行業、工業園區和尾礦庫等重點環境風險源的環境風險防控。實施農用地分類管理,依法劃定特定農產品禁止生產區域,規范受污染建設用地地塊再開發。全力避免因各類安全事故(事件)引發的次生環境風險事故(事件)。

(二)“一核一帶一區”區域管控要求。

1.珠三角核心區。對標國際一流灣區,強化創新驅動和綠色引領,實施更嚴格的生態環境保護要求。

——區域布局管控要求。筑牢珠三角綠色生態屏障,加強區域生態綠核、珠江流域水生態系統、入海河口等生態保護,大力保護生物多樣性。積極推動深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴等區域重大戰略平臺發展;引導電子信息、汽車制造、先進材料等戰略性支柱產業綠色轉型升級發展,已有石化工業區控制規模,實現綠色化、智能化、集約化發展;加快發展半導體與集成電路、高端裝備制造、前沿新材料、區塊鏈與量子信息等戰略性新興產業。禁止新建、擴建燃煤燃油火電機組和企業自備電站,推進現有服役期滿及落后老舊的燃煤火電機組有序退出;原則上不再新建燃煤鍋爐,逐步淘汰生物質鍋爐、集中供熱管網覆蓋區域內的分散供熱鍋爐,逐步推動高污染燃料禁燃區全覆蓋;禁止新建、擴建水泥、平板玻璃、化學制漿、生皮制革以及國家規劃外的鋼鐵、原油加工等項目。推廣應用低揮發性有機物原輔材料,嚴格限制新建生產和使用高揮發性有機物原輔材料的項目,鼓勵建設揮發性有機物共性工廠。除金、銀等貴金屬,地熱、礦泉水,以及建筑用石礦可適度開發外,限制其他礦種開采。

——能源資源利用要求。科學實施能源消費總量和強度“雙控”,新建高能耗項目單位產品(產值)能耗達到國際國內先進水平,實現煤炭消費總量負增長。率先探索建立二氧化碳總量管理制度,加快實現碳排放達峰。依法依規科學合理優化調整儲油庫、加油站布局,加快充電樁、加氣站、加氫站以及綜合性能源補給站建設,積極推動機動車和非道路移動機械電動化(或實現清潔燃料替代)。大力推進綠色港口和公用碼頭建設,提升岸電使用率;有序推動船舶、港作機械等“油改氣”、“油改電”,降低港口柴油使用比例。鼓勵天然氣企業對城市燃氣公司和大工業用戶直供,降低供氣成本。推進工業節水減排,重點在高耗水行業開展節水改造,提高工業用水效率。加強江河湖庫水量調度,保障生態流量。盤活存量建設用地,控制新增建設用地規模。

——污染物排放管控要求。在可核查、可監管的基礎上,新建項目原則上實施氮氧化物等量替代,揮發性有機物兩倍削減量替代。以臭氧生成潛勢較大的行業企業為重點,推進揮發性有機物源頭替代,全面加強無組織排放控制,深入實施精細化治理。現有每小時35蒸噸及以上的燃煤鍋爐加快實施超低排放治理,每小時35蒸噸以下的燃煤鍋爐加快完成清潔能源改造。實行水污染物排放的行業標桿管理,嚴格執行茅洲河、淡水河、石馬河、汾江河等重點流域水污染物排放標準。重點水污染物未達到環境質量改善目標的區域內,新建、改建、擴建項目實施減量替代。電鍍專業園區、電鍍企業嚴格執行廣東省電鍍水污染物排放限值。探索設立區域性城鎮污水處理廠污染物排放標準,推動城鎮生活污水處理設施提質增效。率先消除城中村、老舊城區和城鄉結合部生活污水收集處理設施空白區。大力推進固體廢物源頭減量化、資源化利用和無害化處置,穩步推進“無廢城市”試點建設。加強珠江口、大亞灣、廣海灣、鎮海灣等重點河口海灣陸源污染控制。

——環境風險防控要求。逐步構建城市多水源聯網供水格局,建立完善突發環境事件應急管理體系。加強惠州大亞灣石化區、廣州石化、珠海高欄港、珠西新材料集聚區等石化、化工重點園區環境風險防控,建立完善污染源在線監控系統,開展有毒有害氣體監測,落實環境風險應急預案。提升危險廢物監管能力,利用信息化手段,推進全過程跟蹤管理;健全危險廢物收集體系,推進危險廢物利用處置能力結構優化。

2.沿海經濟帶—東西兩翼地區。打造生態環境與經濟社會協調發展區,著力優化產業布局。

——區域布局管控要求。加強以云霧山、天露山、蓮花山、鳳凰山等連綿山體為核心的天然生態屏障保護,強化紅樹林等濱海濕地保護,嚴禁侵占自然濕地,實施退耕還濕、退養還灘、退塘還林。推動建設國內領先、世界一流的綠色石化產業集群,大力發展先進核能、海上風電等產業,建設沿海新能源產業帶。逐步擴大高污染燃料禁燃區范圍,引導鋼鐵、石化、燃煤燃油火電等項目在大氣受體敏感區、布局敏感區、弱擴散區以外區域布局,推動涉及化學制漿、電鍍、印染、鞣革等項目的園區在具備排海條件的區域布局。積極推動中高時延大數據中心項目布局落地。

——能源資源利用要求。優化能源結構,鼓勵使用天然氣及可再生能源。縣級及以上城市建成區,禁止新建每小時35蒸噸以下燃煤鍋爐。健全用水總量控制指標體系,并實行嚴格管控,提高水資源利用效率,壓減地下水超采區的采水量,維持采補平衡。強化用地指標精細化管理,充分挖掘建設用地潛力,大幅提升粵東沿海等地區的土地節約集約利用效率。保障自然岸線保有率,提高海岸線利用的生態門檻和產業準入門檻,優化岸線利用方式,提高岸線和海域的投資強度、利用效率。

——污染物排放管控要求。在可核查、可監管的基礎上,新建項目原則上實施氮氧化物和揮發性有機物等量替代或減量替代。嚴格執行練江、小東江等重點流域水污染物排放標準。進一步提升工業園區污染治理水平,推動化學制漿、電鍍、印染、鞣革等項目清潔生產達到國際先進水平。完善城市污水管網,加快補齊鎮級污水處理設施短板,推進農村生活污水處理設施建設。加強湛江港、水東灣、汕頭港等重點海灣陸源污染控制。嚴格控制近海養殖密度。

——環境風險防控要求。加強高州水庫、鶴地水庫、韓江、鑒江和漠陽江等飲用水水源地的環境風險防控,建立完善突發環境事件應急管理體系。加強湛江東海島、茂名石化、揭陽大南海等石化園區環境風險防控,開展有毒有害氣體監測,落實環境風險應急預案。科學論證茂名石化、湛江東興石化等企業的環境防護距離,全力推進環境防護距離內的居民搬遷工作。加快受污染耕地的安全利用與嚴格管控,加強農產品檢測,嚴格控制重金屬超標風險。

3.北部生態發展區。堅持生態優先,強化生態系統保護與修復,筑牢北部生態屏障。

——區域布局管控要求。大力強化生態保護和建設,嚴格控制開發強度。重點加強南嶺山地保護,推進廣東南嶺國家公園建設,保護生態系統完整性與生物多樣性,構建和鞏固北部生態屏障。引導工業項目科學布局,新建項目原則上入園管理,推動現有工業項目集中進園。推動綠色鋼鐵、有色金屬、建筑材料等先進材料產業集群向規模化、綠色化、高端化轉型發展,打造特色優勢產業集群,積極推動中高時延大數據中心項目布局落地。科學布局現代農業產業平臺,打造現代農業與食品產業集群。嚴格控制涉重金屬及有毒有害污染物排放的項目建設,新建、改建、擴建涉重金屬重點行業的項目應明確重金屬污染物總量來源。逐步擴大高污染燃料禁燃區范圍。

——能源資源利用要求。進一步優化調整能源結構,鼓勵使用天然氣及可再生能源。縣級及以上城市建成區,禁止新建每小時35蒸噸以下燃煤鍋爐。原則上不再新建小水電以及除國家和省規劃外的風電項目,對不符合生態環境要求的小水電進行清理整改。嚴格落實東江、北江、韓江流域等重要控制斷面生態流量保障目標。推動礦產資源開發合理布局和節約集約利用,提高礦產資源開發項目準入門檻,嚴格執行開采總量指標管控,加快淘汰落后采選工藝,提高資源產出率。

——污染物排放管控要求。在可核查、可監管的基礎上,新建項目原則上實施氮氧化物和揮發性有機物等量替代。北江流域嚴格實行重點重金屬污染物減量替代。加快鎮級生活污水處理設施及配套管網建設,因地制宜建設農村生活污水處理設施。加強養殖污染防治,推動養殖尾水達標排放或資源化利用。加快推進鋼鐵、陶瓷、水泥等重點行業提標改造(或“煤改氣”改造)。加快礦山改造升級,逐步達到綠色礦山建設要求,凡口鉛鋅礦及其周邊、大寶山礦及其周邊等區域嚴格執行部分重金屬水污染物特別排放限值的相關規定。

——環境風險防控要求。強化流域上游生態保護與水源涵養功能,建立完善突發環境事件應急管理體系,保障飲用水安全。加快落實受污染農用地的安全利用與嚴格管控措施,防范農產品重金屬含量超標風險。加強尾礦庫的環境風險排查與防范。加強金屬礦采選、金屬冶煉企業的重金屬污染風險防控。強化選礦廢水治理設施的升級改造,選礦廢水原則上回用不外排。

(三)環境管控單元總體管控要求。

環境管控單元分為優先保護、重點管控和一般管控單元三類。

全省共劃定陸域環境管控單元1912個,其中,優先保護單元727個,主要涵蓋生態保護紅線、一般生態空間、飲用水水源保護區、環境空氣質量一類功能區等區域;重點管控單元684個,主要包括工業集聚、人口集中和環境質量超標區域;一般管控單元501個,為優先保護單元、重點管控單元以外的區域。

全省共劃定海域環境管控單元471個,其中優先保護單元279個,為海洋生態保護紅線;重點管控單元125個,主要為用于拓展工業與城鎮發展空間、開發利用港口航運資源、礦產能源資源的海域和現狀劣四類海水海域;一般管控單元67個,為優先保護單元、重點管控單元以外的海域。

1.優先保護單元。

以維護生態系統功能為主,禁止或限制大規模、高強度的工業和城鎮建設,嚴守生態環境底線,確保生態功能不降低。

——生態優先保護區。生態保護紅線內,自然保護地核心保護區原則上禁止人為活動,其他區域嚴格禁止開發性、生產性建設活動,在符合現行法律法規前提下,除國家重大戰略項目外,僅允許對生態功能不造成破壞的有限人為活動。一般生態空間內,可開展生態保護紅線內允許的活動;在不影響主導生態功能的前提下,還可開展國家和省規定不納入環評管理的項目建設,以及生態旅游、畜禽養殖、基礎設施建設、村莊建設等人為活動。

——水環境優先保護區。飲用水水源保護區全面加強水源涵養,強化源頭控制,禁止新建排污口,嚴格防范水源污染風險,切實保障飲用水安全,一級保護區內禁止新建、改建、擴建與供水設施和保護水源無關的建設項目;二級保護區內禁止新建、改建、擴建排放污染物的建設項目。飲用水水源準保護區內禁止新建、擴建對水體污染嚴重的建設項目。

——大氣環境優先保護區。環境空氣質量一類功能區實施嚴格保護,禁止新建、擴建大氣污染物排放工業項目(國家和省規定不納入環評管理的項目除外)。

2.重點管控單元。

以推動產業轉型升級、強化污染減排、提升資源利用效率為重點,加快解決資源環境負荷大、局部區域生態環境質量差、生態環境風險高等問題。

——省級以上工業園區重點管控單元。依法開展園區規劃環評,嚴格落實規劃環評管理要求,開展環境質量跟蹤監測,發布環境管理狀況公告,制定并實施園區突發環境事件應急預案,定期開展環境安全隱患排查,提升風險防控及應急處置能力。周邊1公里范圍內涉及生態保護紅線、自然保護地、飲用水水源地等生態環境敏感區域的園區,應優化產業布局,控制開發強度,優先引進無污染或輕污染的產業和項目,防止侵占生態空間。納污水體水質超標的園區,應實施污水深度處理,新建、改建、擴建項目應實行重點污染物排放等量或減量替代。造紙、電鍍、印染、鞣革等專業園區或基地應不斷提升工藝水平,提高水回用率,逐步削減污染物排放總量;石化園區加快綠色智能升級改造,強化環保投入和管理,構建高效、清潔、低碳、循環的綠色制造體系。

——水環境質量超標類重點管控單元。加強山水林田湖草系統治理,開展江河、湖泊、水庫、濕地保護與修復,提升流域生態環境承載力。嚴格控制耗水量大、污染物排放強度高的行業發展,新建、改建、擴建項目實施重點水污染物減量替代。以城鎮生活污染為主的單元,加快推進城鎮生活污水有效收集處理,重點完善污水處理設施配套管網建設,加快實施雨污分流改造,推動提升污水處理設施進水水量和濃度,充分發揮污水處理設施治污效能。以農業污染為主的單元,大力推進畜禽養殖生態化轉型及水產養殖業綠色發展,實施種植業“肥藥雙控”,加強畜禽養殖廢棄物資源化利用,加快規模化畜禽養殖場糞便污水貯存、處理與利用配套設施建設,強化水產養殖尾水治理。

——大氣環境受體敏感類重點管控單元。嚴格限制新建鋼鐵、燃煤燃油火電、石化、儲油庫等項目,產生和排放有毒有害大氣污染物項目,以及使用溶劑型油墨、涂料、清洗劑、膠黏劑等高揮發性有機物原輔材料的項目;鼓勵現有該類項目逐步搬遷退出。

3.一般管控單元。

執行區域生態環境保護的基本要求。根據資源環境承載能力,引導產業科學布局,合理控制開發強度,維護生態環境功能穩定。

三、實施應用

(一)加強組織領導和工作保障。

各地、各部門要充分認識實施“三線一單”生態環境分區管控的重要意義,切實加強組織領導,建立“三線一單”實施應用工作機制,不斷提高“三線一單”成果應用的戰略性、針對性和可操作性。省生態環境廳要充分發揮省區域空間生態環境評價工作聯席會議作用,做好統籌協調。省有關部門要根據職能分工做好數據更新和實施應用。各地級以上市人民政府要切實落實“三線一單”實施的主體責任,扎實推進編制、發布和實施工作。省、市生態環境部門要組建長期穩定的技術團隊,切實做好技術保障。

(二)強化生態環境宏觀管控。

各地、各部門要強化“三線一單”的剛性約束,將其作為規劃資源開發、產業布局和結構調整、城鎮建設以及重大項目選址的重要依據,并在政策制定、規劃編制、執法監管過程中做好應用,嚴把生態環境準入關。各地要以“三線一單”為基礎,深化國家和省的環評改革措施,著力構建“三線一單”、區域規劃環評、建設項目環評、排污許可相互銜接的固定污染源全鏈條環境管理體系,不斷提升環境監管效能。

(三)建立分級實施和動態調整機制。

省生態環境廳要組織制定全省“三線一單”實施管理規定。各地級以上市要按照省級生態環境分區管控要求,細化本地區分區管控方案及技術成果,經省生態環境廳組織審核后,由地級以上市政府發布實施。省生態環境廳統籌建立評估更新和動態調整機制,原則上每5年組織各地級以上市和省有關部門開展一次省級“三線一單”評估更新,報請省政府審議后發布。5年內,因法律、法規、國家和省級重大發展戰略、國土空間規劃、區域生態環境質量以及生態保護紅線、自然保護地等發生重大變化,需要調整“三線一單”成果的,由地級以上市政府按程序調整更新。

(四)建立完善數據應用平臺。

結合“數字政府”改革建設,依托“數字政府”一體化平臺,建立全省“三線一單”成果數據應用平臺,將生態、水、大氣、土壤、近岸海域、資源利用等分區管控要求以及各地“三線一單”成果納入平臺,實現編制成果信息化應用。推動“三線一單”與環境質量、排污許可、環評審批、環境監測、環境執法等數據系統的互聯互通;加強與國土空間基礎信息平臺、有關部門業務平臺對接,實現數據共享共用,“三線一單”成果“一網統管”。

本方案自2021年1月1日起施行,有效期5年。

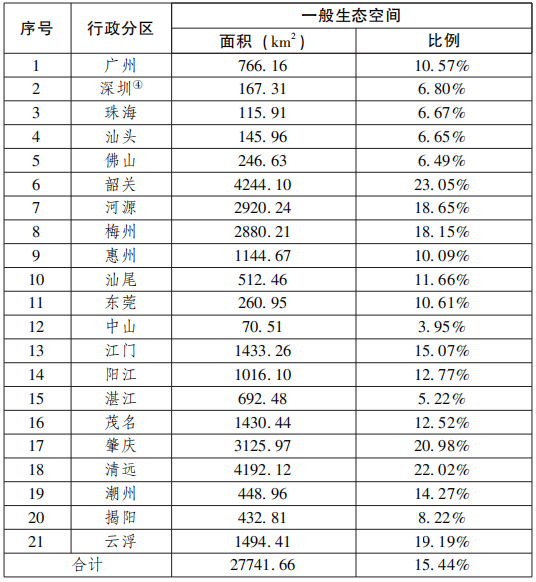

附件:1.廣東省陸域一般生態空間劃定情況匯總表

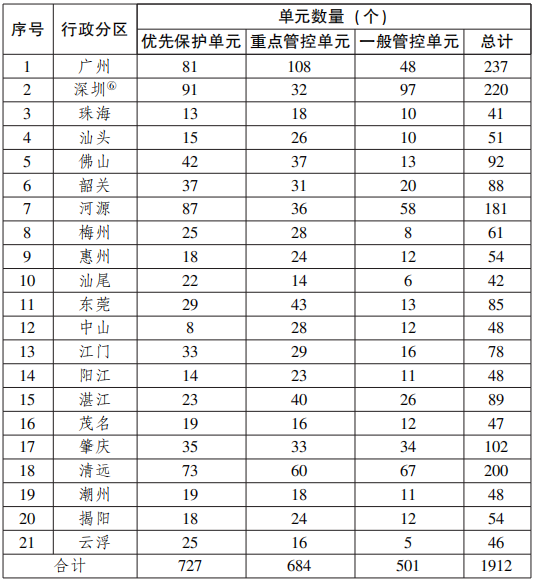

2.廣東省陸域環境管控單元匯總表

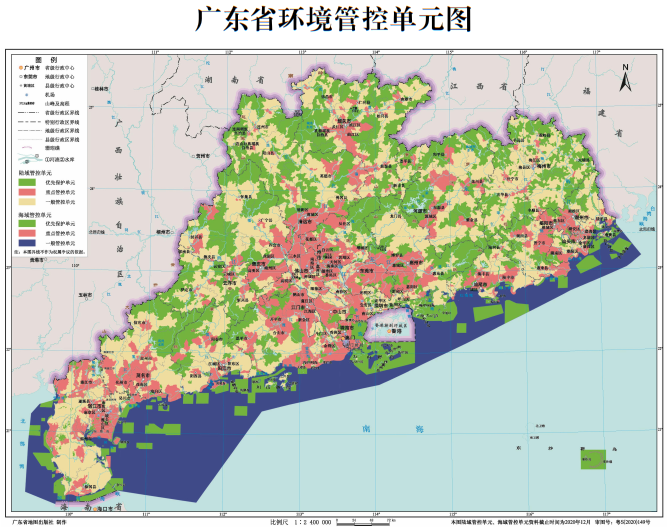

3.廣東省環境管控單元圖

附件1

廣東省陸域一般生態空間③劃定情況匯總表

附件2

廣東省陸域環境管控單元⑤匯總表

附件3

附注:

①全省生態保護紅線暫采用2020年9月廣東省人民政府報送自然資源部、生態環境部的版本;一般生態空間后續與發布的生態保護紅線進行銜接。

②重點污染物包括化學需氧量、氨氮、氮氧化物及揮發性有機物等。

③后續與發布的生態保護紅線進行銜接。

④含深汕特別合作區。

⑤后續與發布的生態保護紅線進行銜接。

⑥含深汕特別合作區。