粵生產性服務業增加值力爭2020年接近3萬億

點擊查看文件:廣東省人民政府辦公廳關于加快發展生產性服務業的若干意見

廣東首個促進生產性服務業發展政策文件出臺

粵生產性服務業增加值力爭2020年接近3萬億

“廣東制造”要轉型升級,須以顯著提升制造企業整體素質和產品附加值為重點,突出圍繞制造業兩端做大做強生產性服務業。為加快我省生產性服務業發展、促進產業結構優化升級,省政府辦公廳印發了《關于加快發展生產性服務業的若干意見》(以下簡稱《意見》)。這是我省首個促進生產性服務業發展的政策文件。

記者從2月22日召開的全省生產性服務業發展會議上了解到,我省將把加快生產性服務業發展作為當前和今后一個時期產業結構調整的重中之重,力爭到2020年,生產性服務業增加值接近3萬億元,占服務業比重達60%以上。

據介紹,2015年,全省服務業實現增加值3.7萬億元,占GDP比重達50.8%,首次超過50%。其中,生產性服務業的貢獻度明顯提升。生產性服務業增加值5年年均增長10%,2015年增加值達1.96萬億元,占服務業比重達53.1%,占GDP比重為26.9%,較2010年提高2.6個百分點。截至2015年底,全省生產性服務業企業達45.5萬家,比2010年增加20.8萬家,占同期新登記市場各類主體的近七成,生產性服務業骨干企業占服務業骨干企業的八成,其中60多家進入全國服務業企業500強。

會議提出,把加快生產性服務業發展擺上更加突出的戰略位置,作為當前和今后一個時期我省產業結構調整的重中之重,采取更加有力有效的政策措施,推動我省生產性服務業實現規模壯大、結構優化、格局創新、支撐有力四大發展目標。

■縱深

廣東省生產性服務業高增長趨勢研究報告披露

互聯網等新興服務業成新增長點

在22日召開的全省生產性服務業發展會議上,還發布了《廣東省生產性服務高增長趨勢研究》。這份研究報告透露,以互聯網和相關服務業為主體的新興服務業發展迅猛,成為廣東省生產性服務業發展的新增長點。

記者了解到,“十一五”以來,伴隨經濟的快速發展,廣東產業轉型的力度不斷加大,在廣東產業結構不斷優化升級的進程中,生產性服務業規模不斷擴大,在國民經濟中的占比不斷提高,內部結構不斷優化,推動全省經濟增長和產業結構調整能力不斷增強,呈現出明顯的高增長趨勢。

從增加值規模看,全省生產性服務業增加值由2005年的5556.8億元增加到2015年的1.96萬億元,均高于全省GDP和服務業年均增速,總量一直居全國前列。2015年,全省生產性服務業快速發展帶動服務業占GDP比重于2013年首次超過第二產業。

從結構優化看,2005年以來生產性服務業中的金融、科技服務業和信息傳輸、計算機服務軟件業的增加值年均增速均明顯高于服務業和生產性服務業;批發零售、租賃和商務服務業以及交通運輸倉儲和郵政業增加值年均增速均低于服務業、生產性服務業整體年均增速。“十二五”期間,生產性服務業各行業增加值年均增速基本保持10%以上,其中科技服務業“十二五”發展最快,年均增長13.2%。

從效益來看,“十二五”以來,廣東生產性服務業主營業務收入年均增長約13%,比增加值年均增速快1.4個百分點。全省規模以上服務業實現稅收(營業稅及附加和應繳增值稅)年均增速保持在19%左右。全省地稅收入中來自服務業的比重進一步攀升,服務業稅收占地稅收入比重超過70%。生產性服務業就業人數約占服務業就業的60%和全省就業的22%。

此外,新型業態新興行業增長迅猛。以互聯網和相關服務業為主體的新興服務業發展迅猛,成為廣東省生產性服務業發展的新增長點。全省擁有互聯網企業3000多家,占全國一半以上;快遞企業1800多家,接近全國的三分之一;全省經認定的軟件企業居全國第一;專業工業設計機構1000多家,數量居全國首位。隨著制造業配套要素延伸,制造業服務化提速,催生出跨境電子商務、城市配送物流、互聯網金融、航運金融、數字會展等一批新業態。跨境電商呈現迅猛增長態勢,全國跨境電商企業約70%在廣東,2015年電子商務交易額達3.36萬億元。

解讀

做強先進制造業產業鏈“微笑曲線”兩端

廣東發力生產性服務業12大重點領域

廣東是全球有影響力的制造業基地,然而一個不容忽視的事實是,廣東制造業在整體上仍處于產業價值鏈中低端環節,特別是數量眾多的代工企業賺的仍是“汗水錢”。“廣東制造”如何通過植入生產性服務要素,推動制造業價值鏈向“微笑曲線”兩端延伸?在22日召開的全省生產性服務業發展會議上,省發改委主任何寧卡對《意見》進行了解讀。

制造業服務化不是“去制造業”

何寧卡介紹,《意見》包括5個部分共28項任務和政策措施,分別為“做強先進制造業產業鏈‘微笑曲線’兩端”、“推動制造企業服務化”、“加快建設面向先進制造業公共服務平臺”、“打造生產性服務業集群化集聚化發展載體”和“加大政策支持力度”。

何寧卡表示,《意見》全文貫徹了黨的十八大以來一系列方針政策,堅持以市場為導向,以營造良好“生態”環境為目標,以改革開放和制度創新為重點,重在塑造發展機制,破除發展障礙,營造健康環境,最大限度地釋放市場主體的活力和內生動力。

“《意見》提出發展生產性服務業要更多依靠創新驅動和市場機制推動,這個指導思想始終貫穿于全文之中。”何寧卡說,在創新驅動方面,多處強調要以新一代信息技術為支撐,積極發展“互聯網+”新業態,以新業態引領生產性服務業加快發展;鼓勵生產性服務業企業開展科技創新、產品創新、管理創新、市場創新和商業模式創新,鼓勵有能力的工業企業重點圍繞提高研發創新,不斷向價值鏈高端發展。在市場機制塑造方面,對具體政策措施更多地從營造公平的市場環境角度來研究提出,盡量減少對市場的行政干預。

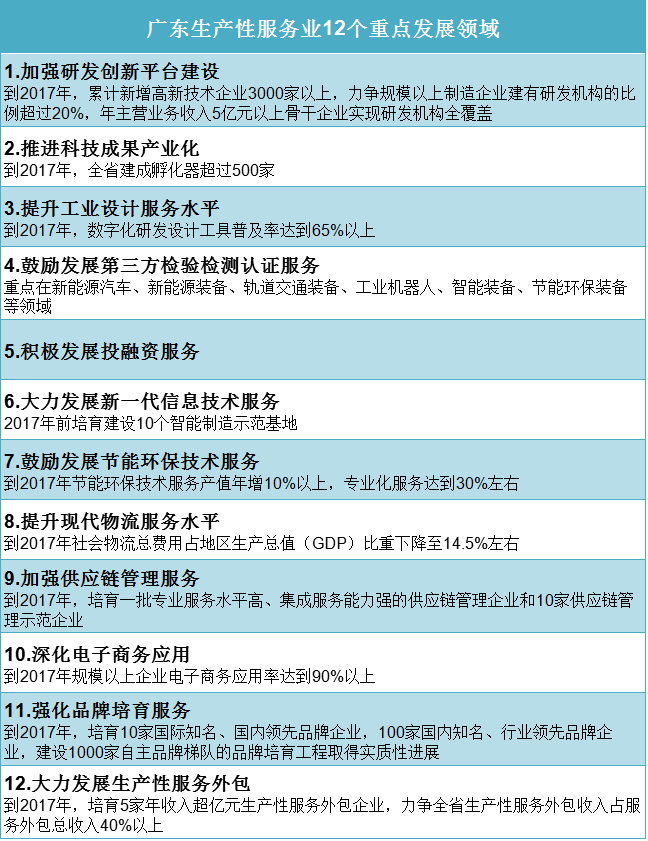

同時,《意見》圍繞發展與先進制造業相配套的生產性服務業,強調要重點發展生產性服務業重點領域和薄弱環節,既明確了當前我省生產性服務業需要重點發展12個行業(領域),也同時要求著力加強公共服務平臺和發展載體等薄弱環節建設。

此外,還突出產業融合發展方式。“制造業服務化,是全球制造業特別是裝備制造業發展的重要趨勢。制造業服務化不是‘去制造業’,從價值鏈角度看,是服務在制造業價值鏈中所占比重不斷提高、產品附加值和品牌效益不斷提高的變化過程。”何寧卡說,我國制造企業服務收入和利潤貢獻率遠低于國際平均水平。為縮短與國際差距,拓展我省生產性服務業發展方式,《意見》提出“推動制造企業服務化”,要求以拓展產品增值服務為核心,積極推動制造業與服務業互動融合、共生發展,不斷催生生產性服務業新產業、新業態、新商業模式,發展專業化生產性服務。

重點項目優先安排項目用地

在完善財稅政策方面,《意見》明確要求統籌省級財政扶持產業發展專項資金引導和支持面向先進制造業基地的重要生產性公共服務平臺、重大生產性服務業集聚區(功能區、示范區)基礎設施建設,支持先進制造業尤其是裝備工業國家工程研發中心、檢驗檢測認證中心、重點實驗室等落戶廣東,支持世界500強企業來粵設立區域性總部或研發中心、結算中心、營運基地等分支機構。

在創新金融服務方面,《意見》提出研究設立廣東工業2025產業引導基金,引導社會資本創設生產性服務業各類投資基金。建立生產性服務業企業信貸風險補償機制,省級財政設立生產性服務業企業專項信貸風險補償資金池。

在完善土地、價格與收費政策方面,《意見》要求建立生產性服務業重點項目庫,優先安排項目用地;各級政府在實施城鄉規劃和“三舊”改造中收購儲備的存量土地優先用于高端生產性服務業項目;工業企業利用自有工業用地興辦自營生產性服務業涉及提高用地容積率的可按新用途辦理相關手續;鼓勵生產性服務項目用地采取租賃方式取得土地使用權,積極探索實行彈性出讓方式供地。

在加強人才隊伍建設方面,《意見》提出,要加快建立以先進制造業實訓為主的高技能人才培訓基地和生產性服務業所需的高技術人才培訓基地,開展現代學徒制試點。對成功引進海外高層次人才和智力的機構或有功人員給予獎勵;落實高端人才安家落戶、出入境簽證、個稅優惠等政策。

向關鍵領域和薄弱環節實施政策傾斜方面,《意見》提出,推進重點行業發展,建立知識產權質押融資風險補償機制;事業單位科技成果轉化后用于獎勵研發團隊的收益比例不低于70%;首臺(套)重大技術裝備研制與使用單位在產品創新、增值服務和示范應用中比照省財政扶持珠江西岸先進裝備制造業的辦法進行獎勵;引導企業運用跨境電子商務手段開拓國際市場并給予資金扶持;支持節能環保服務項目以預期收益質押獲得貸款等。

案例

廣州:打造國際生產服務貿易樞紐

“金融業、交通運輸業、租賃商務服務業等正成為支撐廣州市服務業發展的重要力量。”會上,廣州市常務副市長歐陽衛民介紹,從發展速度看,廣州金融業發展最快,2015年實現增加值1629.43億元,同比增長14.2%,高于2014年4.2個百分點。信息傳輸、軟件和信息技術服務業快速發展,2015年實現增加值580.68億元,同比增長12.4%,增長速度創“十二五”時期的新高。從占比看,金融業所占比重上升最快,2015年金融業占GDP比重和服務業的比重達到9.0%和13.5%,拉動GDP1.1個百分點。信息服務業、交通運輸業占GDP比重保持平穩增長,分別拉動GDP 0.4、0.6個百分點。

為了促進生產性服務業加快發展,廣州市構建起了“一帶四極多點”的生產性服務業空間格局:“一帶”即珠江生產性服務業發展帶:“四極”即南沙新區、廣州開發區、增城開發區、空港經濟區四大生產性服務業增長極;多點“即在”一帶四極“之外,布局打造一批特色型生產性服務業集聚區,促進優勢互補、集群發展。

歐陽衛民表示,“十三五”時期,廣州將堅持創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念,緊緊抓住“一帶一路”和自貿試驗區兩大機遇,對接“中國制造2025”和“互聯網+”行動計劃,圍繞國際航運中心、物流中心、貿易中心和現代金融服務體系,以科技、金融、總部經濟為重點,著力推動產業融合發展、激發創新創業活力、擴大對外開放合作,加快構建新技術、新產品、新業態、新商業模式等“四新”經濟孵化平臺和專業化生產服務體系,努力建設成為珠三角工業生產服務中心,全國生產服務創新基地、國際生產服務貿易樞紐。